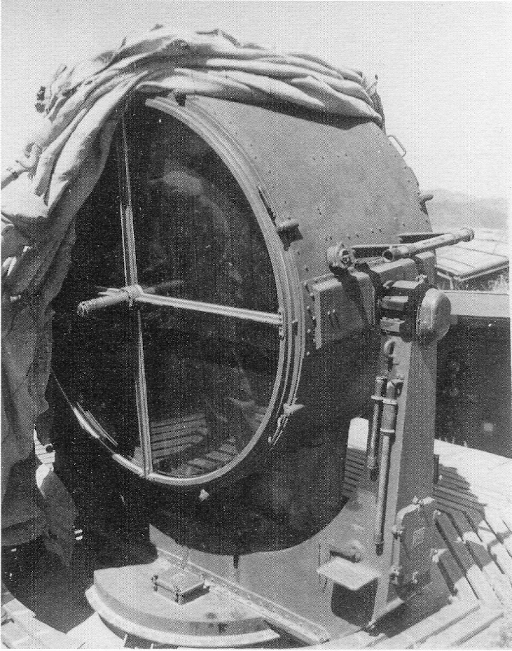

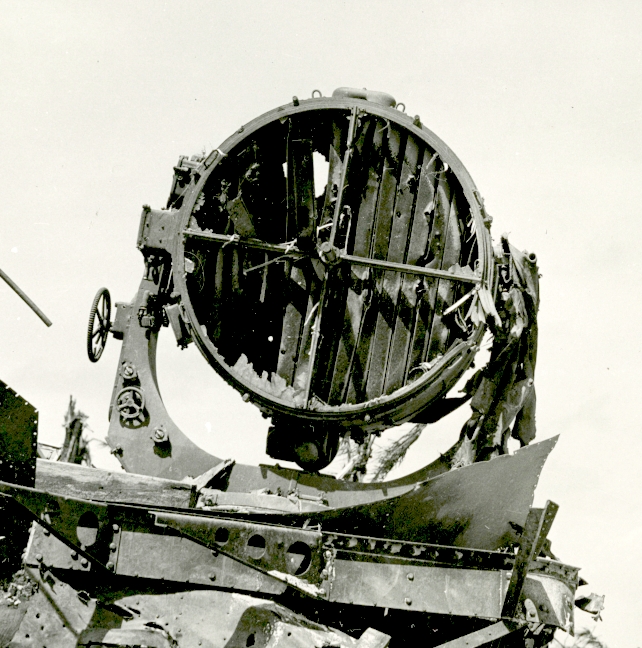

探照灯

20世紀中頃に射撃用レーダーが実用化されるまでは、射撃を行うための諸元の取得は殆どが光学機器を用いて行れていたが、夜間は光量が足らなくなりそれが不可能であった。その為、照明によって目標を直接照らし出し、光学機器を利用可能にする探照灯や照明弾といった兵器が発明された。探照灯が初めて軍事利用されたのは1870年の普仏戦争であり、1882年には英国海軍がアレキサンドリアで砲兵陣地の防御に使用している。日露戦争では日露両国で盛んに利用された。

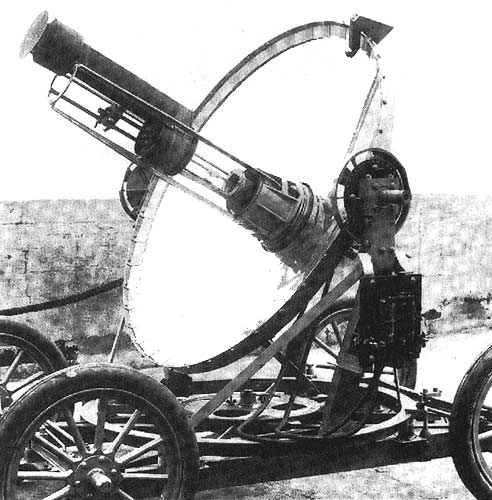

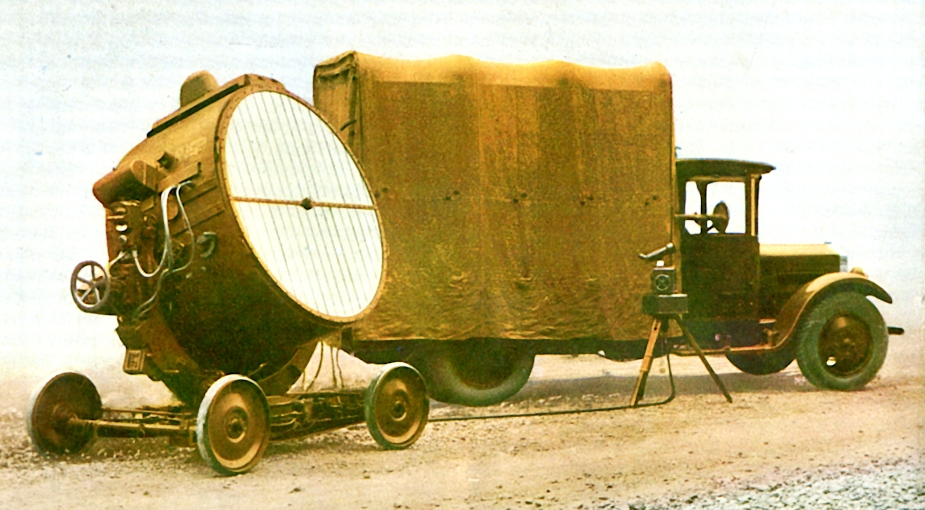

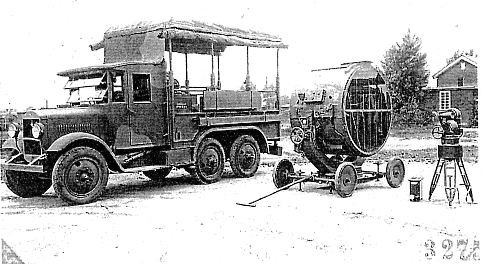

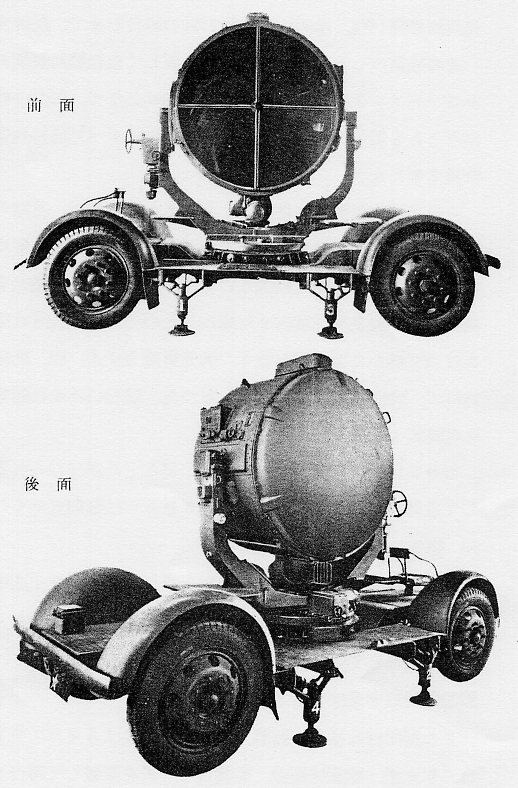

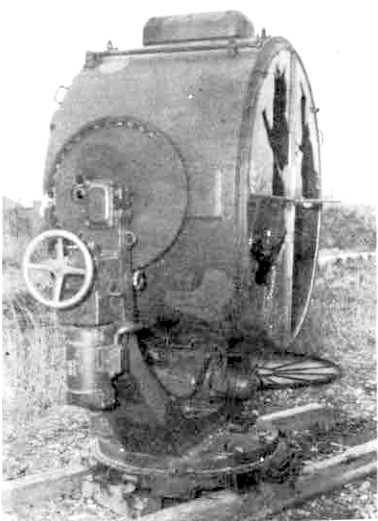

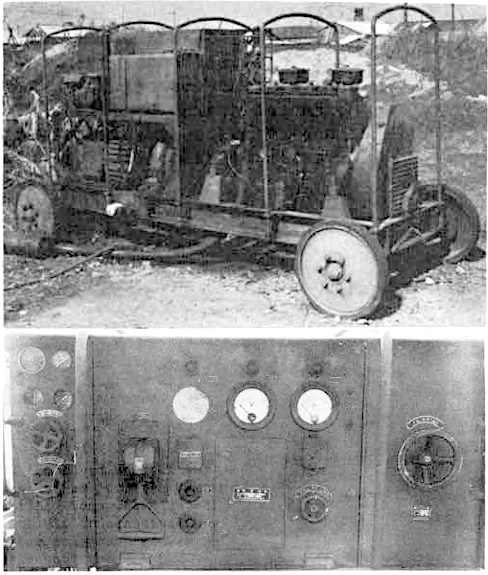

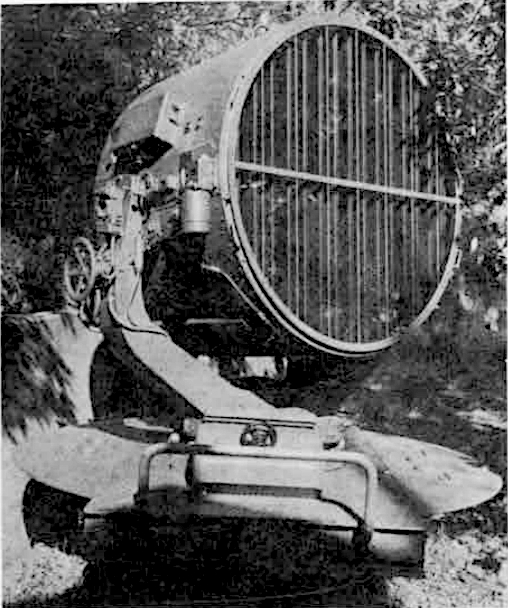

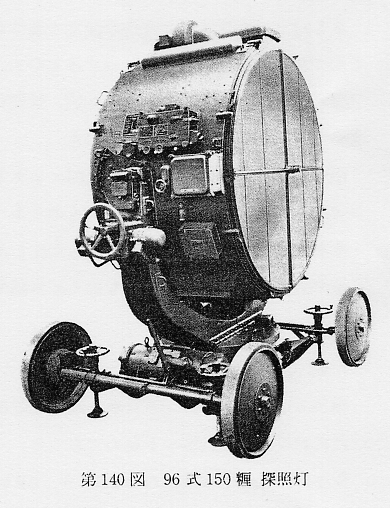

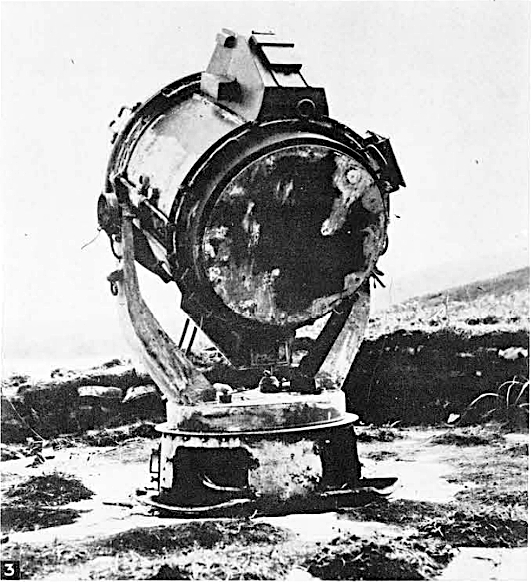

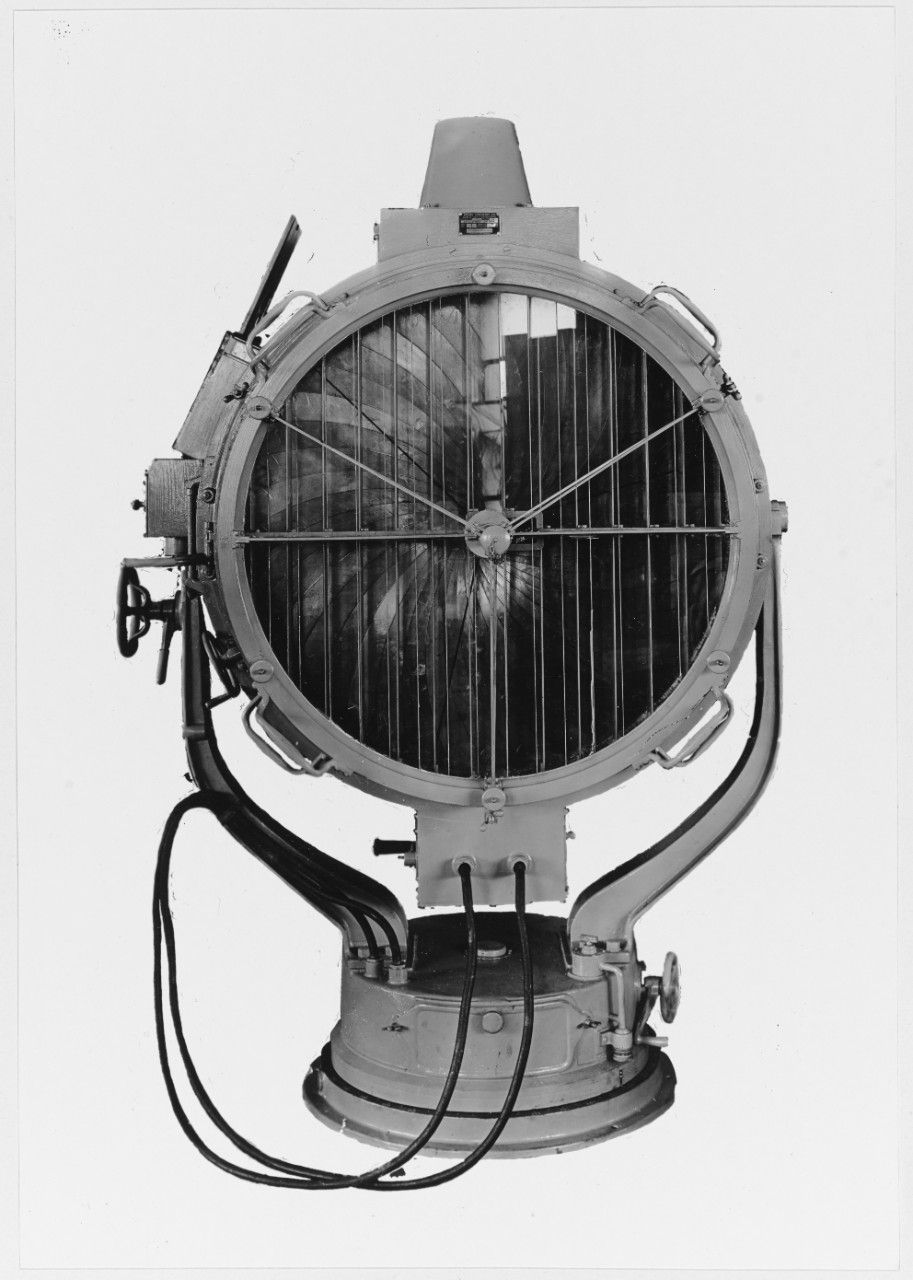

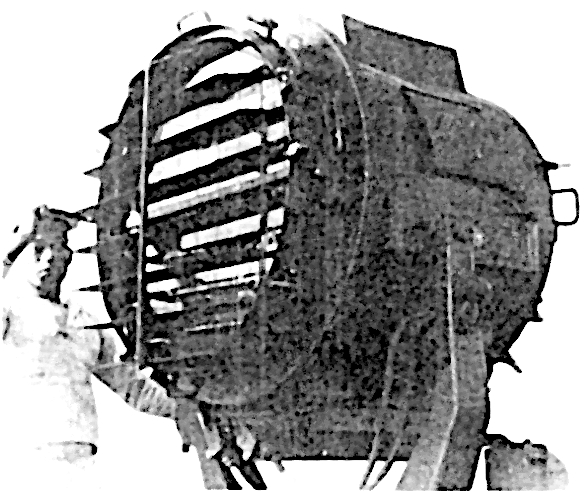

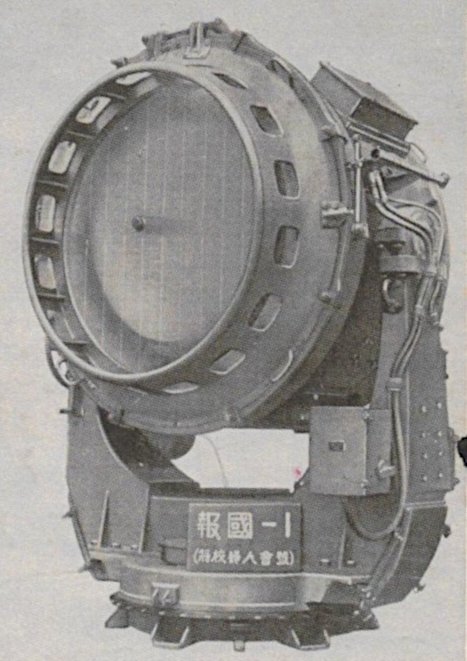

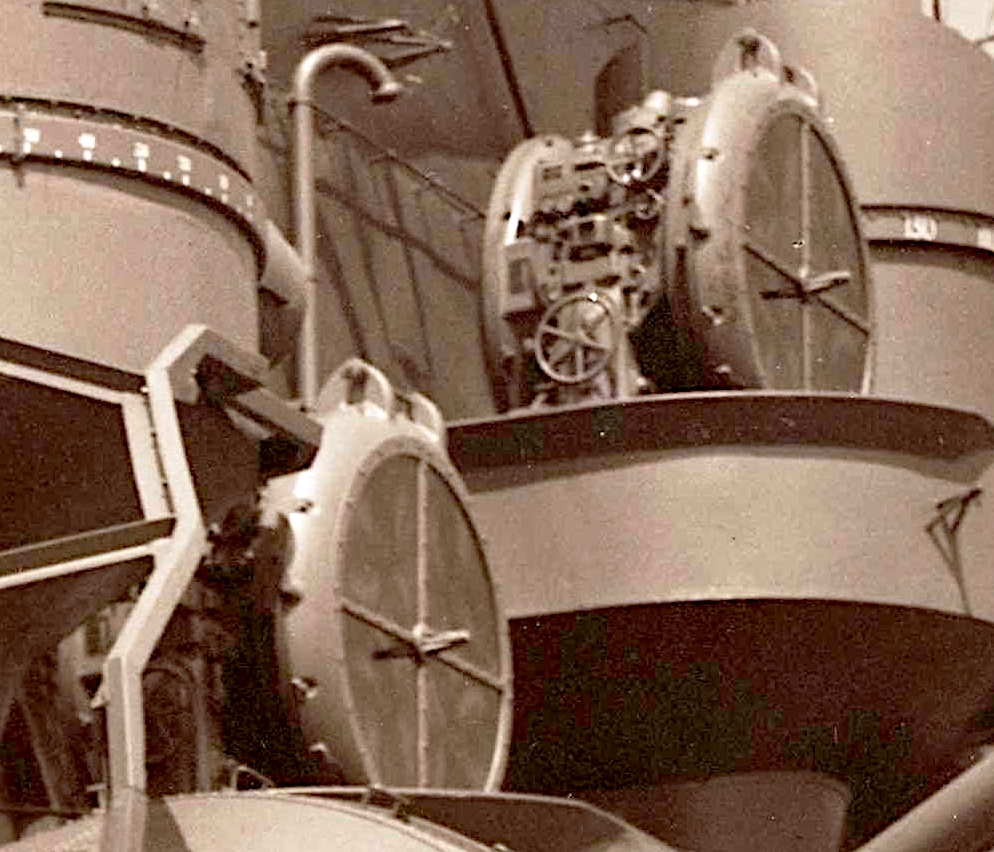

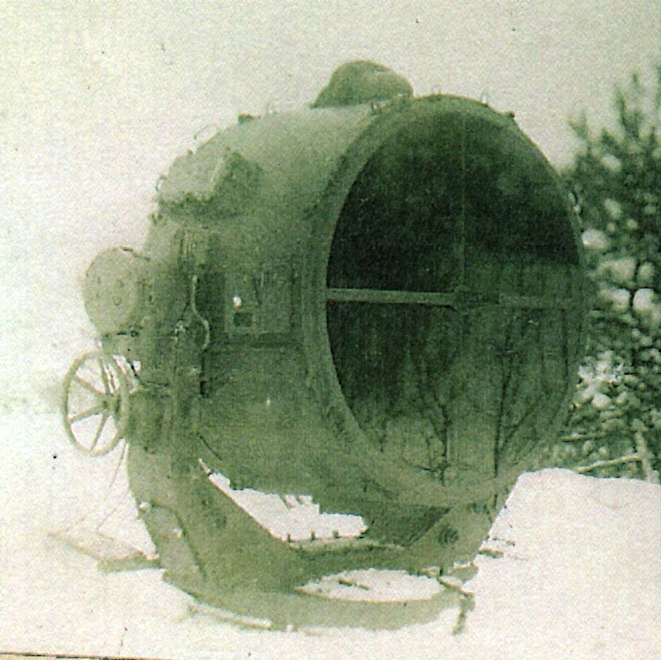

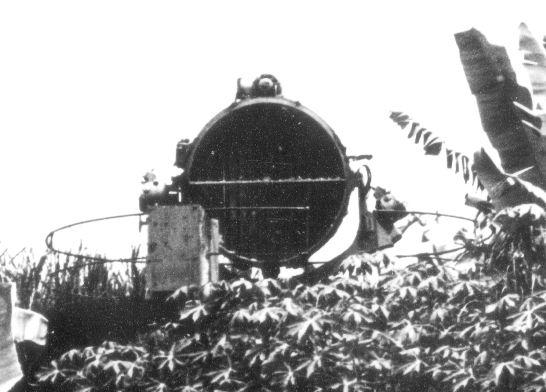

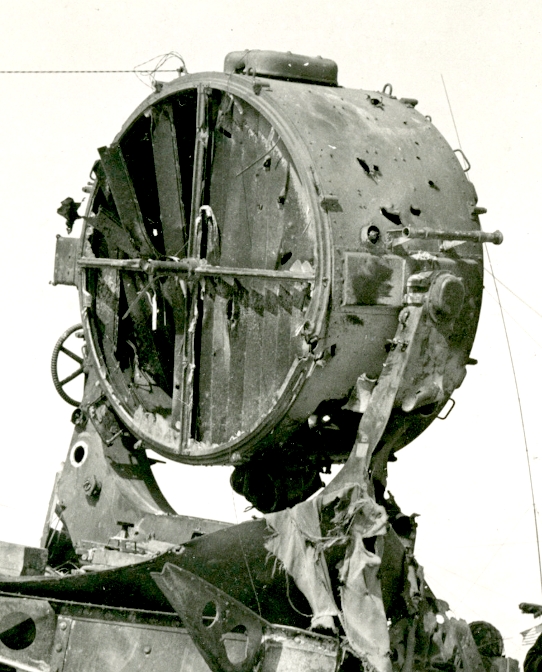

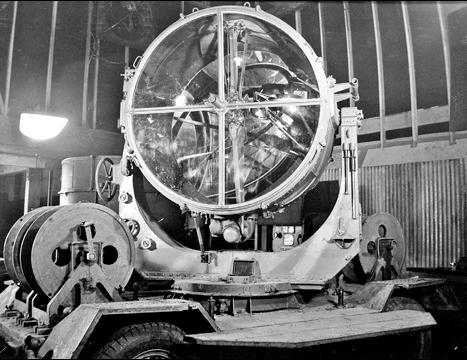

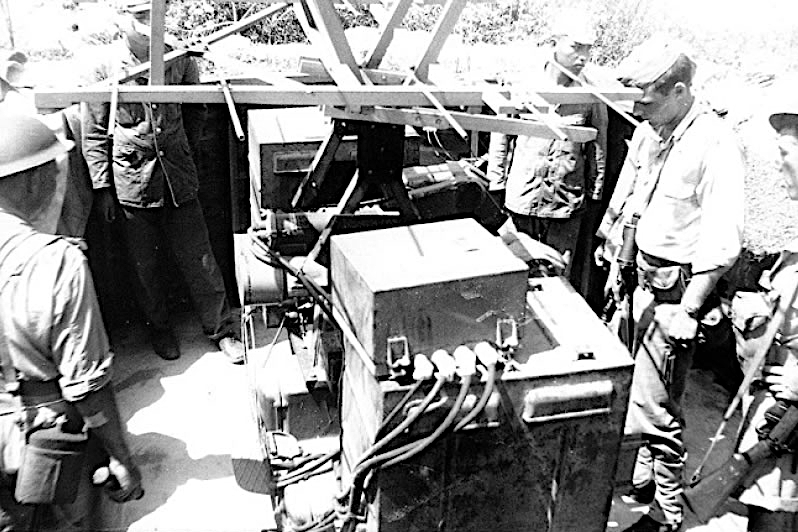

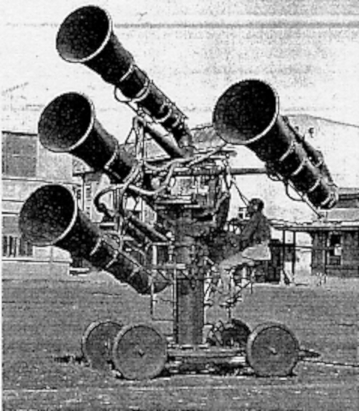

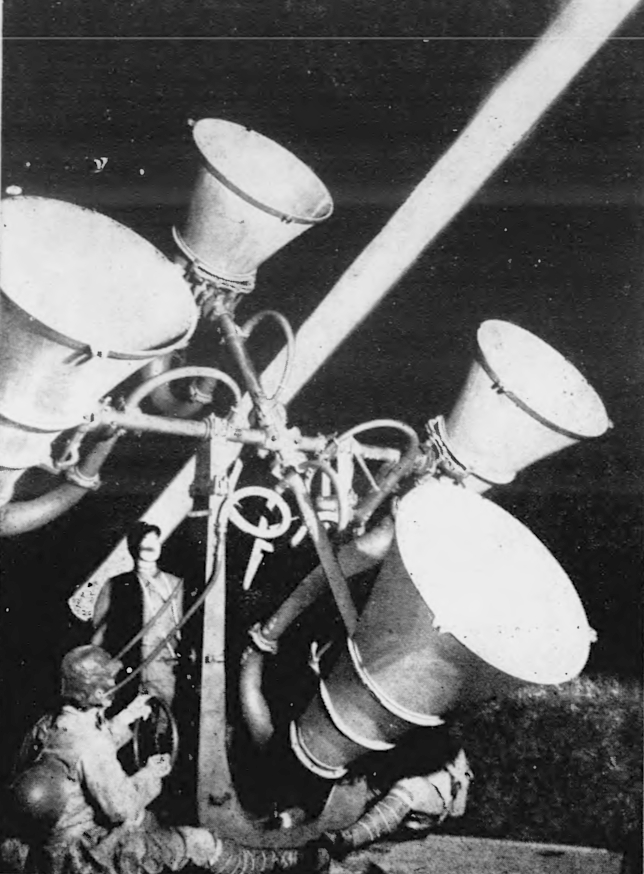

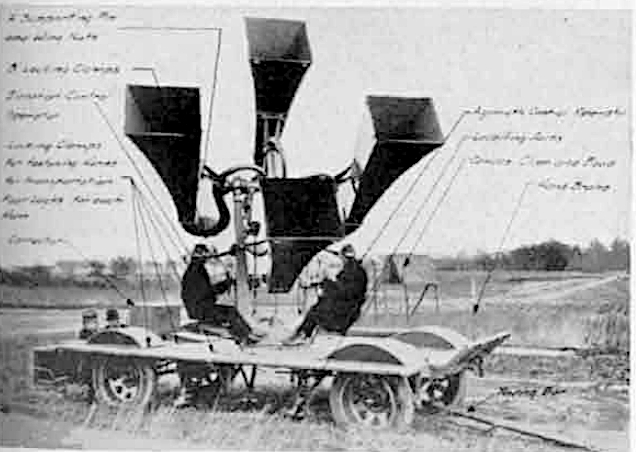

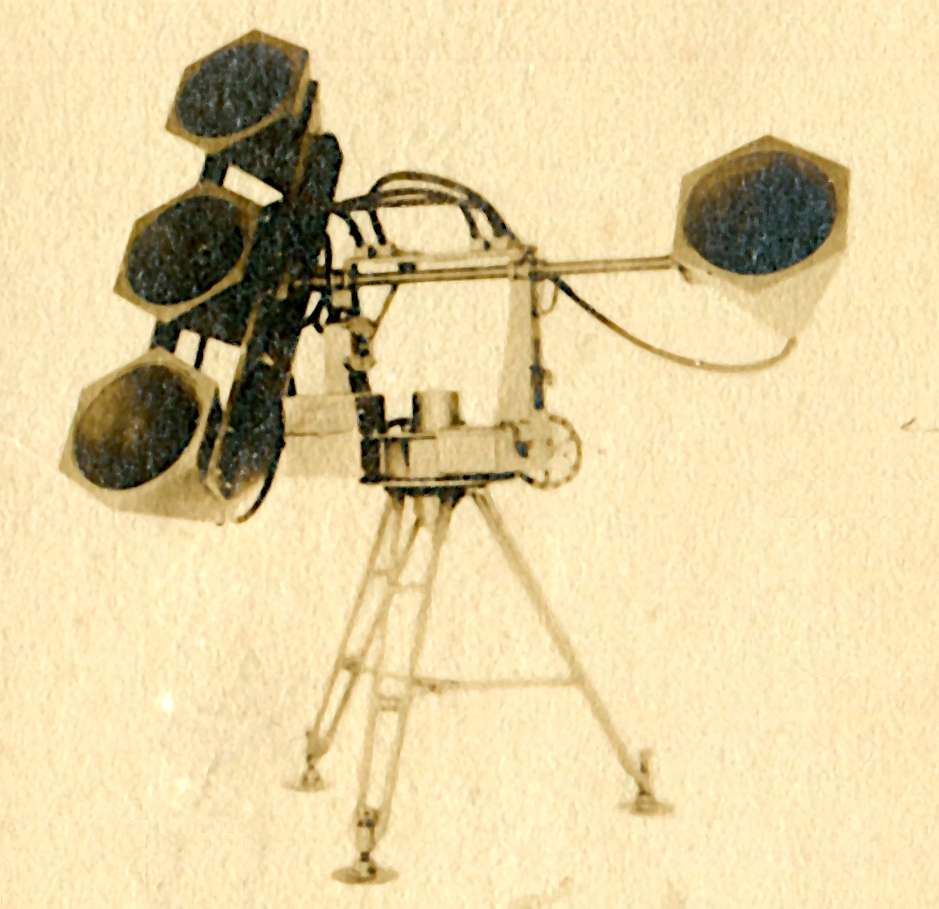

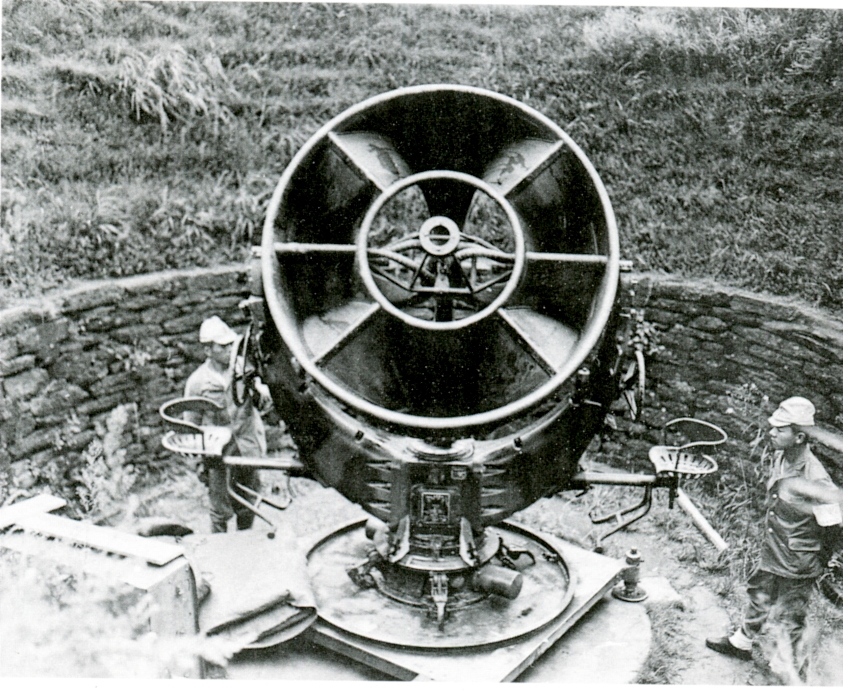

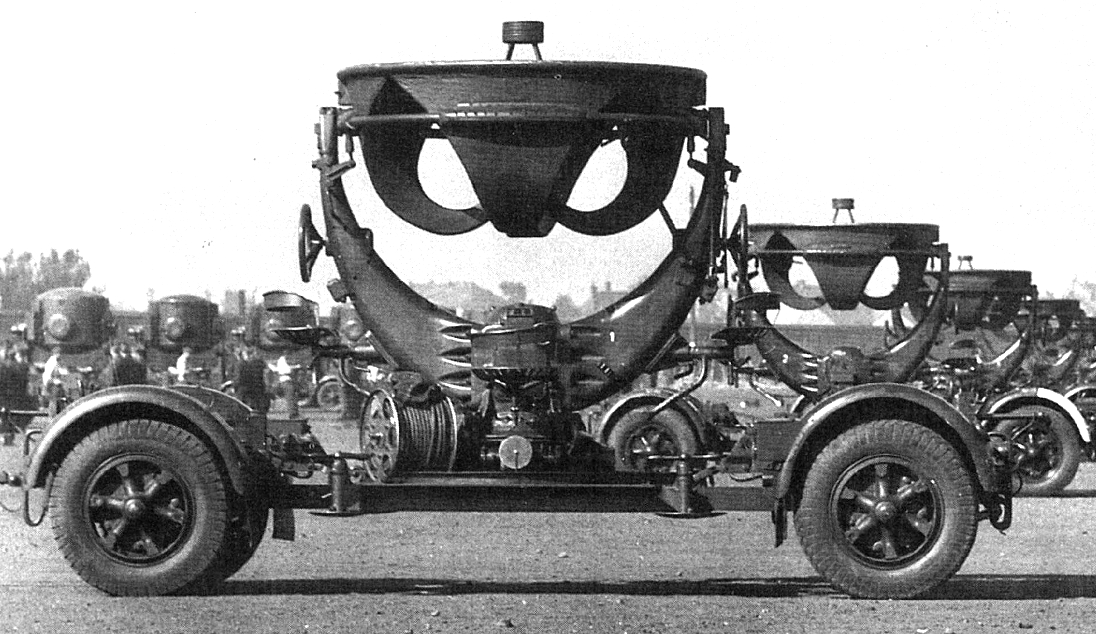

時代が進むと、軍艦や沿岸砲台、堡塁等に大型の探照灯が装備された他、前線で利用可能な小型の探照灯も装備されていた。飛行機が実用化され夜間空襲が行われるようになると、対空兵器の重要な装備の一つとなった。

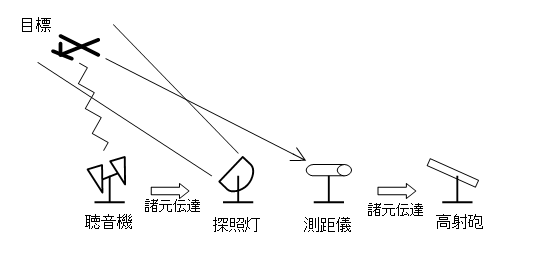

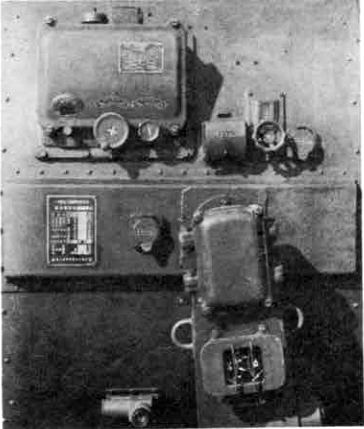

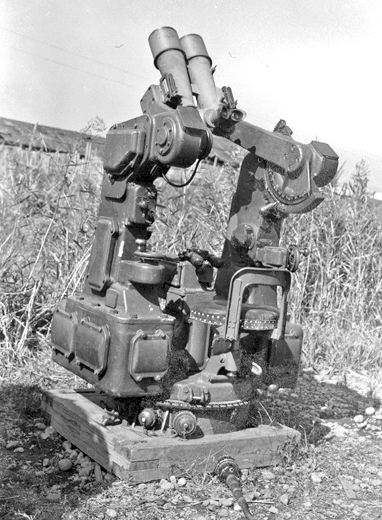

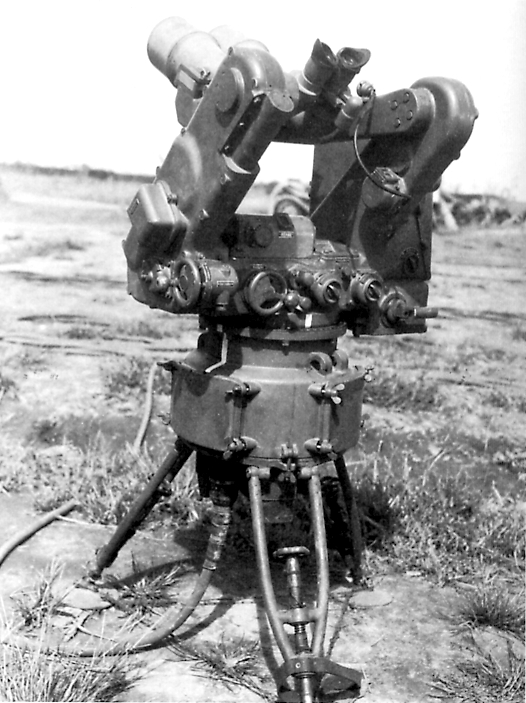

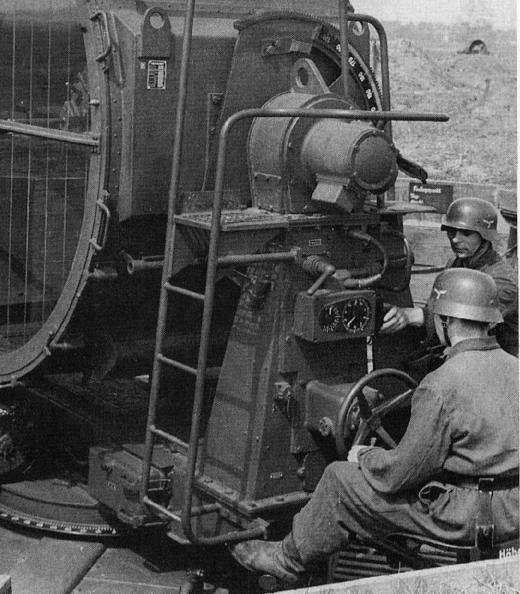

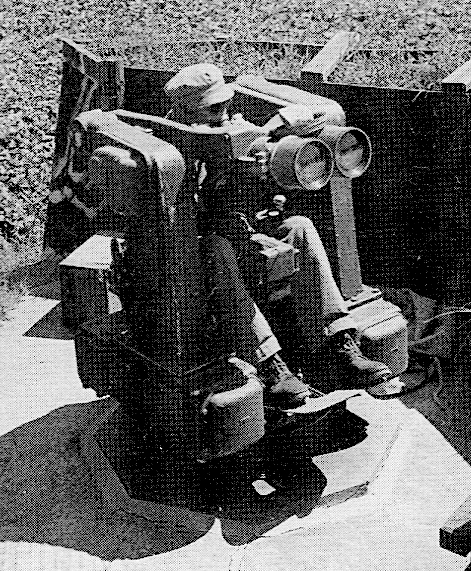

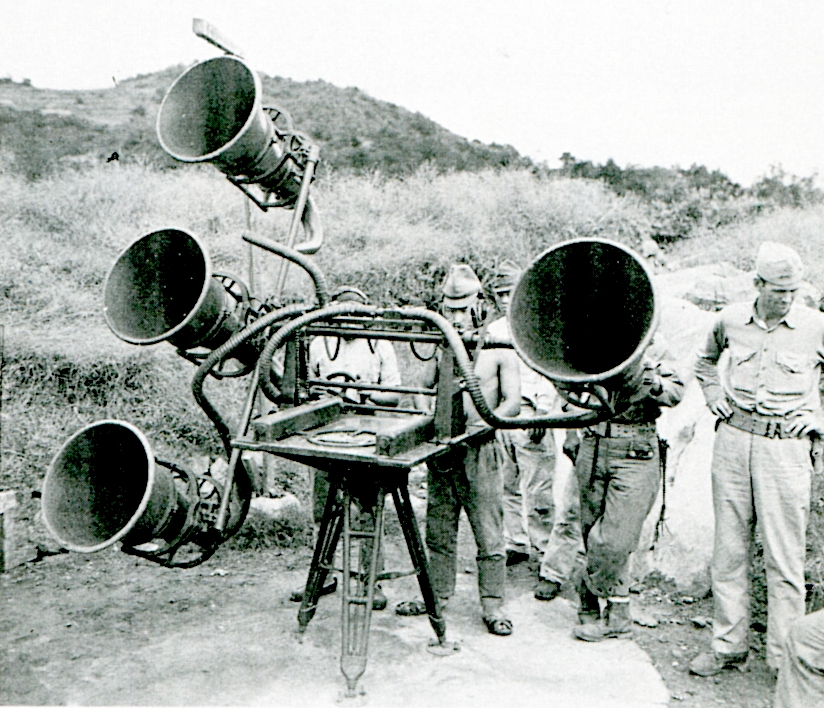

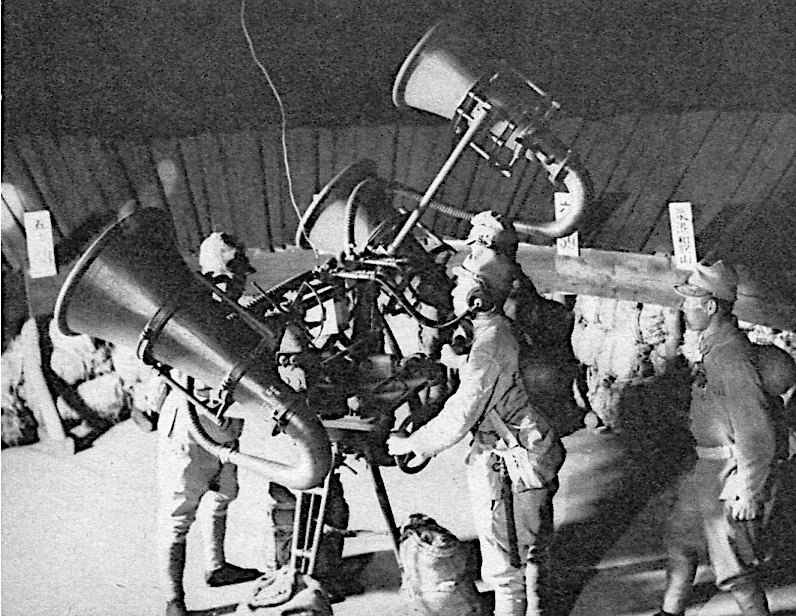

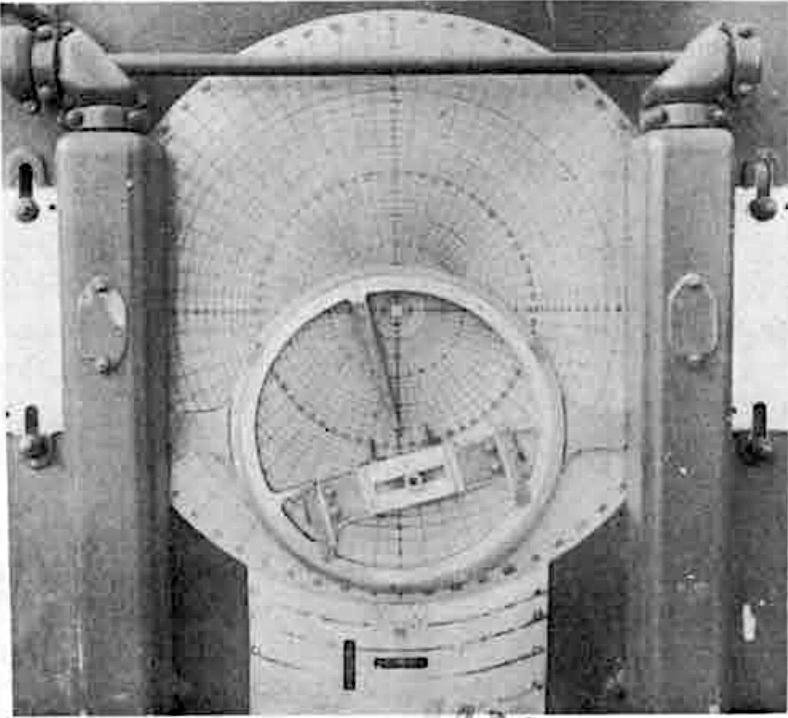

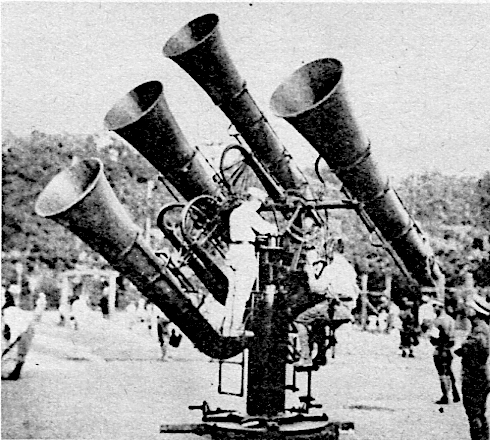

対空射撃においては、第1次世界大戦で空中聴音機が発明されると、夜間でも目標の位置を把握できるようになったが、射撃を行うには精度が荒すぎた為、空中聴音機の測定諸元を用いて探照灯を目標に指向し、照射された目標を別途光学機器によって照準していた。レーダーが発明された後でも、精度の高いセンチ波レーダーが登場するまでは精度が不十分であったことから、空中聴音機と同じく探照灯を目標に指向させる為の諸元収集に用いられた。